/地球流体セミナー

/講演資料一覧

/2001-08-22/

統一気象予測ソフトウェアの開発

その理想と実体

室井 ちあし (気象庁気象研究所予報研究部第一研究室)

2001 年 8 月 24 日

講演ビデオを見るには, 以下の各スライド画像をクリックし,

左上に表示される「ビデオ開始」をクリックしてください.

|

予報モデルと他のソフトウェアとの違い

- 巨大である: ソースコードは数万行

- 時間積分がある

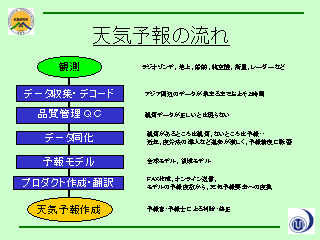

数値予報の現状

- 予報モデルだけ精度をよくしても予報精度は向上しない.

- データ同化等を含めた予報システム全体の性能を向上させる必要がある.

共同研究の方向

- 気象庁の数値モデルは条件付き公開へ.

- 今後はより使用条件を緩和し, 大学等との共同作業を容易とすること

を目指す.

|

目次

|

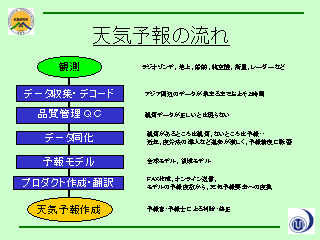

- 数値予報開始当時 (1980 年頃) は数値予報結果は「参考資料」.

数値モデルは動けばよかった. 現在は予報の中心.

- ゾンデ観測点は数百, 地上観測点は万のオーダー.

- 北方領土, シベリアからの観測データ提供量は年々減少.

経済状態を反映していると思われる.

- 明らかに間違ったデータは除外. ブラックリストへ.

- インド, パキスタン提供データはまるごとブラックリスト

|

|

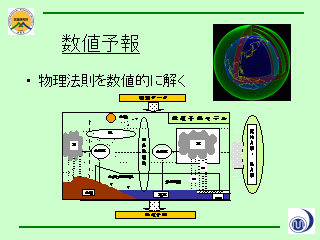

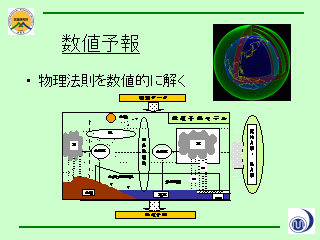

数値予報モデルの概念図

|

|

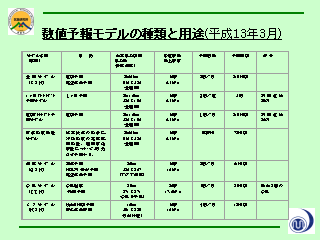

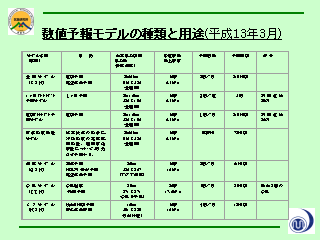

モデルの種類

- 全球モデル (GSM): 水平分解能 55 km 鉛直 40 層 (T106L40)

- アンサンブルモデル: 中身は GSM

- 有害物質輸送モデル

- トレーサー輸送モデル, 風の場は全球モデルの出力を用いる

- 要請があれば稼働. ただしその例は全くない.

- 領域モデル (RSM): 水平分解能 20 km 鉛直 40 層, アジア域

- 台風モデル (TYM): 水平分解能 24 km 鉛直 25 層, RSM に準じるモデル

- メソモデル (MSM): 水平分解能 10 km 鉛直 40 層, 日本域, 中身は RSM

アンサンブル予報の初期値作成方法

- SV (Singular Vector) 法: ECMWF が採用, 特異値分解

- Breeding 法: NCEP が採用, 随伴行列がいらない低コストな方法

|

|

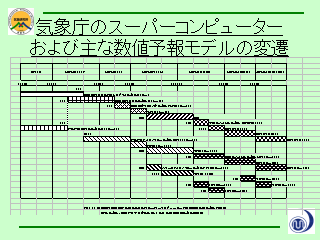

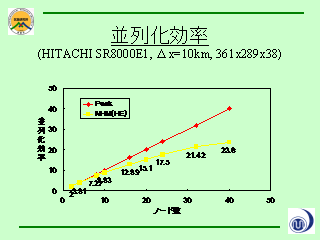

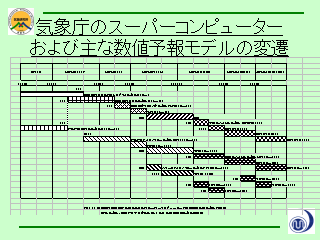

気象庁のコンピュータ

- 最初は IBM, 2 号機以降 HITACHI

- S810 からベクトル計算機, SR8000 からスカラー並列計算機

|

|

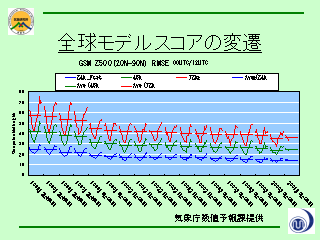

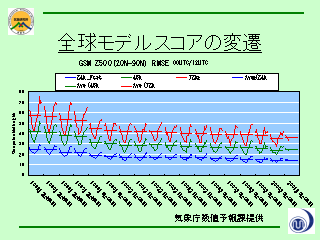

北半球 500 hPa 高度場の 2 乗平均誤差 (解析値からのずれ)

- 冬になると誤差が大きくなる. 非常に発達した低気圧の位置のずれ

が効いている.

- スコアの善し悪しと日常感覚との間にはずれがある.

- 半球から全球への変更時のスコア改善が一番大きい. (1987-1988)

- 1999-2000 のスコア改善は物理過程 (積雲パラメタリゼーション)

の改良による.

- 今後のスコア改善のためにはデータ同化の改良 (初期値品質の向上) が必要.

|

|

- セミラグ法はオイラー法の 10 倍くらい計算時間が短い.

- 時間刻みを CFL 条件を気にせずとれる.

内挿計算の時間増分よりも時間刻を大きくできる効果の方が大.

- 昔セミラグを使用しなかったのは,

モデル分解能が荒かったことと内挿計算方法がよくなかったからか?

- 最近の現業モデルではエネルギー保存, エンストロフィー保存はあま

り気にされていないらしい.

|

|

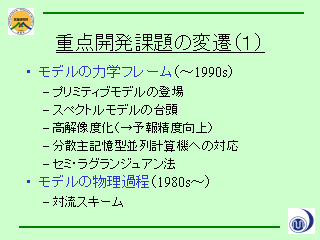

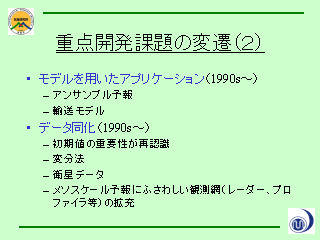

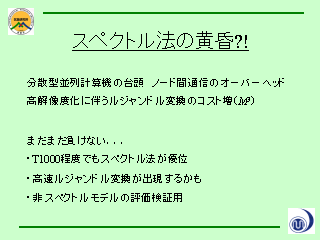

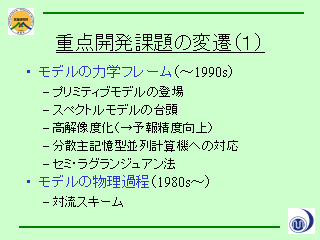

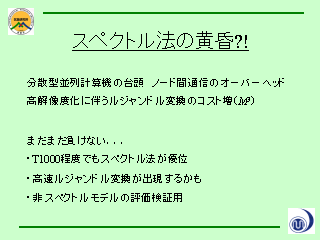

スペクトルモデルは今後も使えるか?

- 並列計算機の登場, モデルの高解像度化にともない

格子モデルに回帰するのでは, と考えられてきた.

- 実際はそうでもない. T1000 程度ならスペクトルの勝ちとの見積もり.

今後 10 年くらいはスペクトルでもつ.

|

|

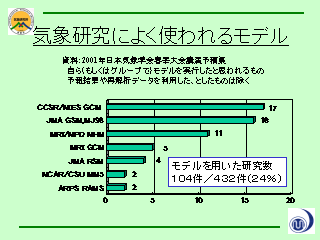

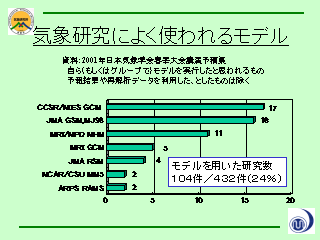

気象研究によく使われる数値モデル

- CCSR/NIES AGCM : 17 件

- JMA GSM, MJ98 : 16 件

- MRI/NPD, NHM : 11 件

- MRI GCM : 5 件

- JMA RSM : 4 件

- NCAR/CSU MM5 : 2 件

- OU ARPS : 2 件

|

|

業務用予報モデル: 高速化のための努力

- ルジャンドル変換部分のループを分割, 解像度毎に作る

- 数学関数値をテーブルとして持つ

正確でなければならない

おまけ

|

|

研究用のよいモデルには解説文書が必要

- 数理モデルの解説

- 離散化の解説

- ソースコードの解説

|

|

必ずしも利害が一致しなくてもいいんじゃない?

- 目に見える利がなければだめ, という立場では続かない.

- 害がなければいい, という合意があれば両立できるのでは.

統合モデルは現業モデルと研究モデルのどちらに軸足をおくのか?

- 現在の現業モデルはいきなりスーパーチューニングモデル.

- ユーザ数の勝負. 研究ニーズが高ければそちら側にシフト.

- 3 段階のモデルが要る. 研究用と現業用と両者の中間.

|

|

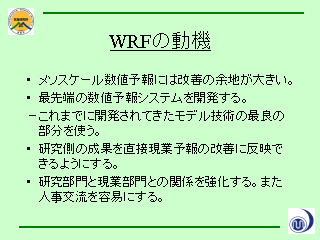

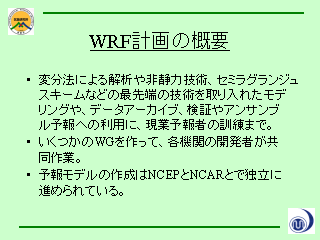

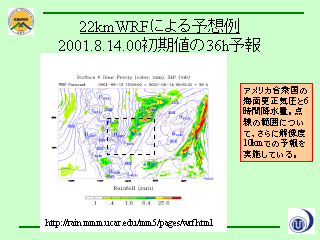

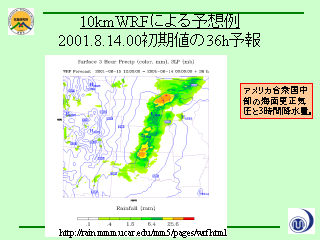

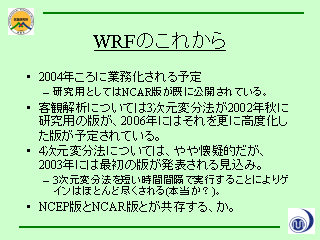

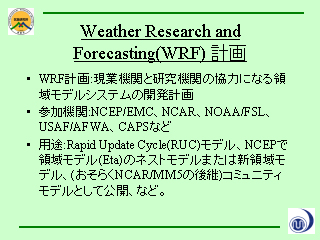

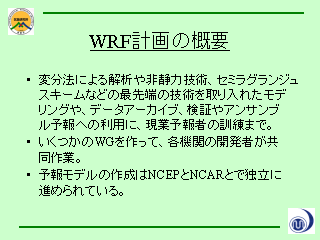

WRF: それぞれ独自の数値モデルをもちつつ別途統一モデルを作成しようという試み.

Rapid Update Cycle (RUC) モデル

- 短時間予報ののためのモデル.

- 通常 6 時間程度で行われているデータ同化を 1 時間で行う.

|

|

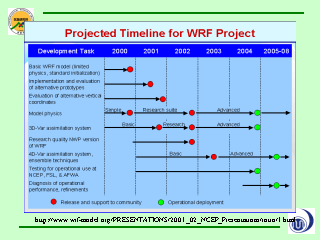

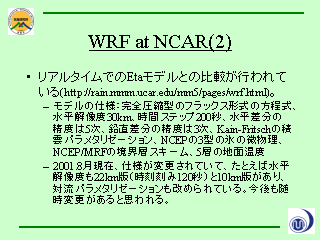

WRF モデル: NCEP 版と NCAR 版が存在する.

|

|

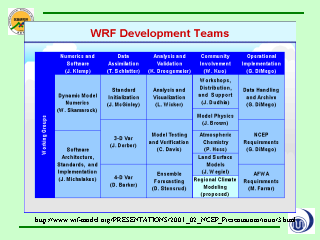

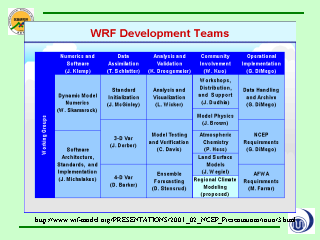

様々な作業グループの存在

|

|

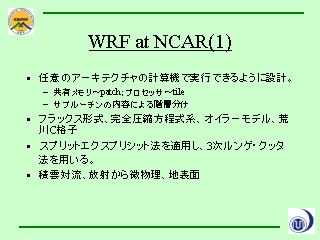

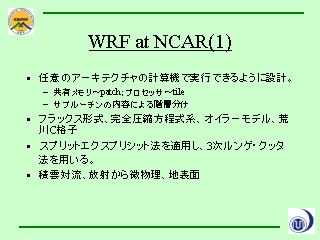

NCAR 版 WRF モデル

|

|

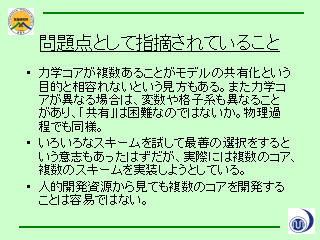

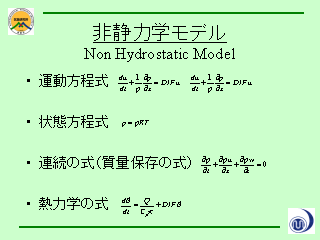

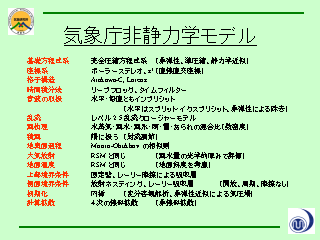

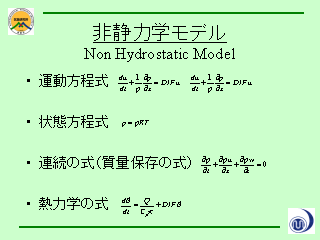

基礎方程式系

|

|

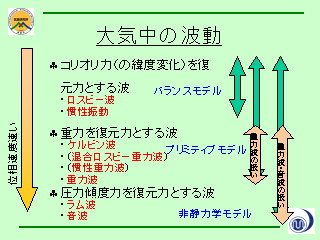

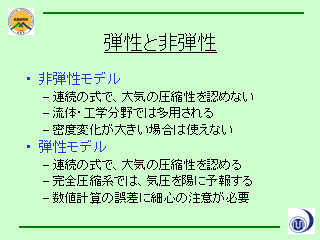

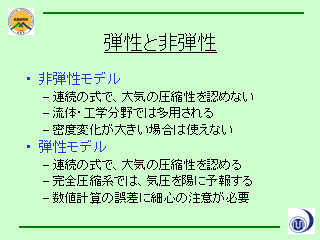

非弾性モデルと弾性モデル

- 多くの非静力学モデルでは弾性モデルが用いられている.

- 経験では弾性モデルでは気圧場に誤差が出やすい.

なぜ弾性モデルを使うか?

- 非弾性モデルが適用できる条件が破れている場合が多い.

- 水平平均場がゆっくり変化する場合に拡張した非弾性モデルは,

離散化の手間が弾性モデルとあまり変わらない.

- 音波が重要だとは考えていない.

|

|

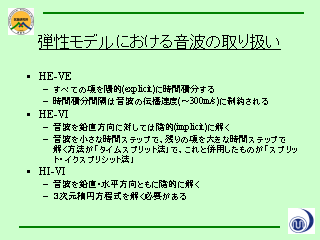

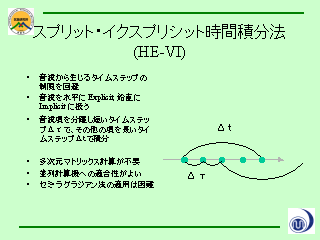

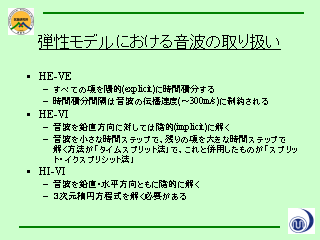

弾性モデルにおける音波の扱いは 3 種類

- HE-VE:

時間刻みに制約がある.

- HE-VI:

水平方向には time split (時間分割) して計算時間を短縮する.

時間空間方向に単波長の振動が出やすい.

- HI-VI:

3 次元楕円型方程式を解くのに時間がかかる.

急峻な地形があると陰的に解けないことがある.

|

|

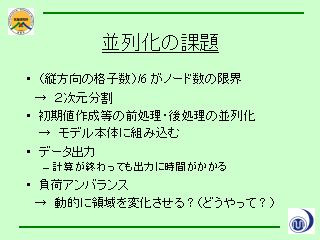

データの問題

- データを確保して後から解析, というスタイルはデータサイズが

テラバイトになってしまったら無理.

- 動画 (VTR) として保存, 別の見方が欲しい場合には再度計算する,

というスタイルへ.

|

|

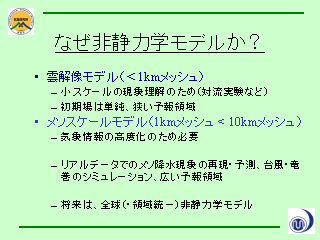

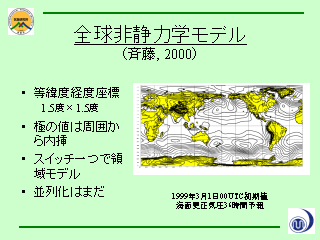

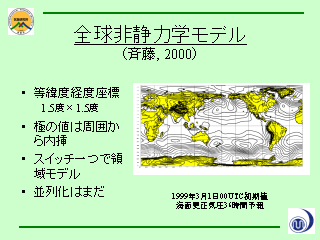

全球非静力学モデル

|

Odaka Masatsugu

2001-08-24

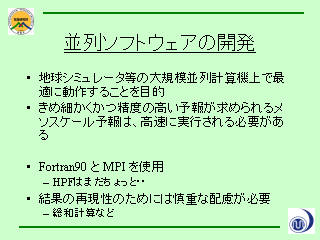

|